Umweltfaktoren und ökologische Potenz

In diesem Artikel erklären wir dir, welche Umweltfaktoren es gibt und wie sie sich auf ihre Umgebung auswirken.

Schau dir zu Beginn dieses Einführungsvideo zum Thema Ökologie an!

Bei den Umweltfaktoren unterscheidet man zwischen

- der Abiotischen und

- der Biotischen Umwelt.

Ein Organismus, der sich an einem bestimmten Standort aufhält, kann dort nur überleben, wenn er mit beiden Arten der Umweltfaktoren zurechtkommt.

Zu den Abiotischen Faktoren gehören Dinge wie Licht- oder Temperaturverhältnisse, das Klima allgemein, verfügbares Wasser, Mineralstoffe im Boden, pH-Wert des Bodens oder des Wassers und viele andere Faktoren, die sich durch chemische oder physische Messmethoden erfassen lassen.

Zu den Biotischen Faktoren gehören alle sozialen Gefüge, wie Konkurrenten, Fressfeinde, Fortpflanzungspartner oder Parasiten. Alle Faktoren an einem Standort zu erfassen ist sehr schwierig, weshalb Vorhersagen über die Entwicklung oder die Einflüsse verschiedener Faktoren in einem solchen Bereich fast unmöglich sind. Oft sind die genauen Zusammenhänge oder Effekte der Faktoren aufeinander in ihrer Gesamtheit nicht zu quantifizieren.

Ein wichtiger Begriff in der Ökologie ist die Ökologische Nische. Darunter wird die Gesamtheit aller Wechselbeziehungen zwischen einer Art und den biotischen und abiotischen Umweltfaktoren verstanden. Das Habitat hingegen beschreibt lediglich den tatsächlichen Lebensraum dieser Art.

Eine weitere Unterscheidung ist die zwischen der Fundamentalnische und der Realnische. Bei der Fundamentalnische geht es darum, nur abiotische Umweltfaktoren in eine Untersuchung mit einzubeziehen. Die Realnische hingegen betrachtet sowohl biotische als auch abiotische Faktoren und ist daher in den meisten Fällen wesentlich kleiner, als die Fundamentalnische, da Aspekte wie Konkurrenz und Ressourcen oder Fressfeinde die Realnische sehr einschränken können.

In diesem Lernvideo werden dir nochmals die biotische- und abiotische Umweltfaktoren erklärt!

Toleranzbereich von Organismen gegenüber Umweltfaktoren

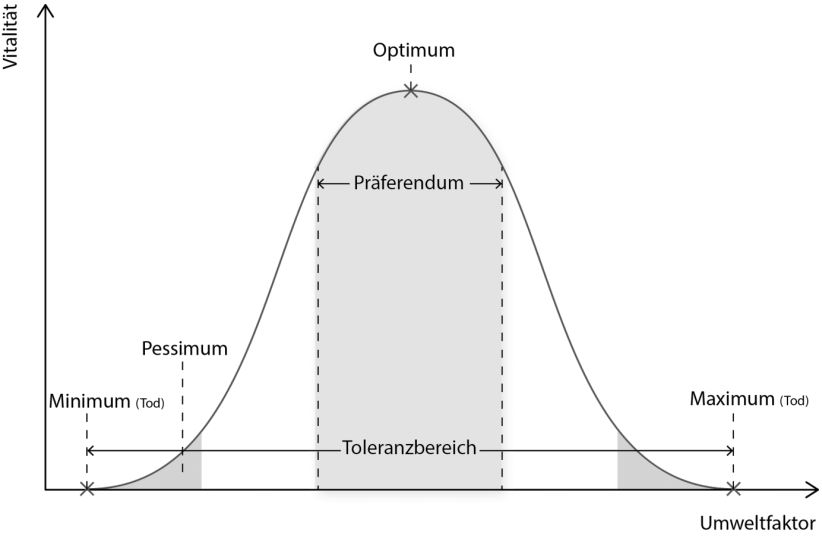

Mithilfe der Vitalität eines Organismus bei einem variablen Umweltfaktor lässt sich in Bezug auf diesen Faktor eine Toleranzkurve erstellen. Eine Toleranzkurve beschreibt immer nur einen einzigen Umweltfaktor.

- Der Toleranzbereich beschreibt den gesamten Bereich, in dem ein Organismus existieren kann. Damit umfasst er alle Ausprägungen des Umweltfaktors vom Minimum bis zum Maximum.

- Der Punkt des Minimum bzw. Maximum beschreibt die minimale oder maximale Ausprägung, die dieser Umweltfaktor haben darf, damit der Organismus existieren kann. Wird das Minimum unterschritten oder das Maximum überschritten, stirbt der Organismus.

- Die Randbereiche kurz vor dem Minimum und dem Maximum werden Pessimum (plural: Pessima) genannt. Hier kann der Organismus zwar noch überleben, pflanzt sich jedoch nicht mehr fort.

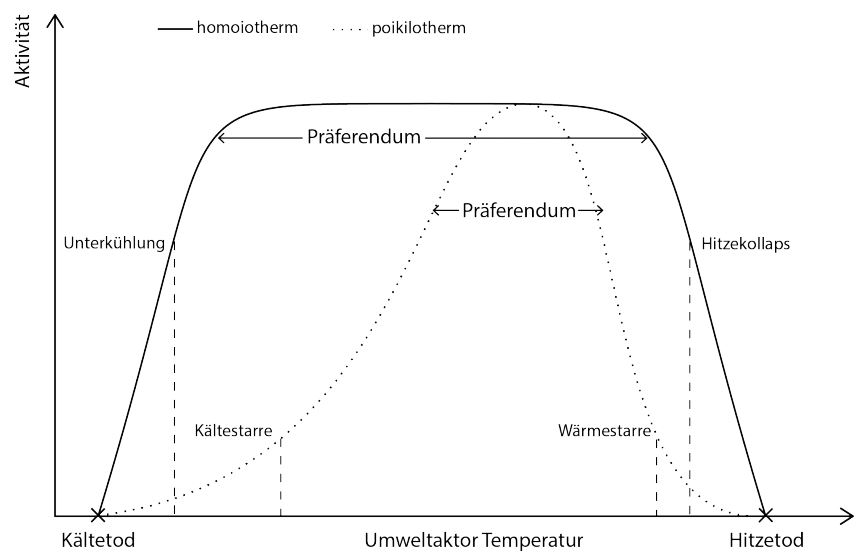

- Das Präferendum beschreibt den Präferenzbereich des Organismus. Damit ist der Vorzugsbereich gemeint, welchen der Organismus bei freier Wahl der Ausprägung des Umweltfaktors am ehesten wählen würde.

- Das Optimum bezeichnet die optimale Ausprägung des Umweltfaktors, bei dem ein Organismus mit der bestmöglichen Vitalität existieren und sich fortpflanzen würde.

Toleranzkurven fallen für jede Art und jeden Umweltfaktor unterschiedlich aus. Dabei wird auch zwischen zwei verschiedenen Arten der Potenz unterschieden:

Die physiologische Potenz eines Organismus in Bezug auf einen Umweltfaktor beschreibt die Reaktionsbreite ohne die natürlichen Konkurrenzbedingungen, die normalerweise an einem Standort vorherrschen, die es einer Art ermöglicht, auf Dauer zu gedeihen (also von der Mitte bis zum jeweiligen Pessimum, da hier keine Fortpflanzung mehr möglich ist).

Die ökologische Potenz hingegen beschreibt die Reaktionsbreite unter natürlichen Konkurrenzbedingungen, in der diese Art auf Dauer gedeihen kann. Ist eine Art besonders konkurrenzstark, setzt sich also gut gegen andere Arten durch, so wird ihre ökologische Potenz wahrscheinlich der physiologischen Potenz relativ ähnlich sein. Ist eine Art eher konkurrenzschwach, so wird sie von konkurrenzstärkeren Arten eher an den Rand ihrer eigenen Reaktionsbreite gedrängt. Physiologische und ökologische Potenz können sich dann sehr stark unterscheiden.

Wenn eine Art nur unter ganz bestimmten Umweltbedingungen gedeihen kann, also einen engen Toleranzbereich gegenüber vielen Umweltbedingungen hat, so bezeichnet man sie als stenök. Ist eine Art jedoch relativ variabel, was viele Umweltfaktoren angeht, wird sie als euryök bezeichnet. Stenöke Arten sind sehr empfindlich gegenüber Veränderungen der Umweltfaktoren und sind häufig an sehr spezielle Lebensräume angepasst. Mit ihrem Vorkommen an einem bestimmten Standort kann man daher auf die dort bestehenden Umweltbedingungen schließen. Solche Arten werden auch als Bioindikatoren oder Zeigerarten bezeichnet. Pflanzliche Organismen eigenen sich für Aussagen über die vorherrschenden Umweltfaktoren besser als tierische Organismen, da letztere nicht standortgebunden sind und ihren Lebensraum verändern können.

14,99€

Einflussfaktor: Licht

Besonders Pflanzen, die zeitlebens sesshaft sind und den eigenen Standort nicht variieren können, müssen sich an den Umweltfaktor Licht anpassen. Viele Pflanzen, besonders in wärmeren Gebieten, stehen vor einem Wasser-Licht-Dilemma: Für die eigene Energiegewinnung, die bei Pflanzen durch die Photosynthese geschieht, brauchen Pflanzen das Sonnenlicht. Gleichzeitig brauchen sie aber auch Wasser, um die chemischen Reaktionen zu ermöglichen.

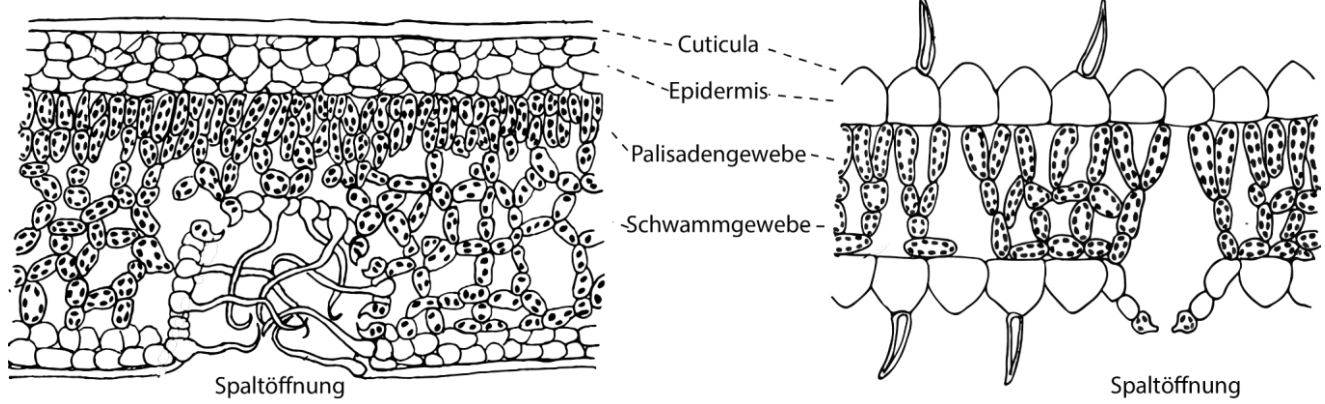

Steht eine Pflanze nun an einem Standort, der extrem viel Sonne abbekommt, transpiriert die Pflanze aber auch besonders viel und verliert dadurch Flüssigkeit. Die Spaltöffnungen, durch die eine Pflanze transpiriert, kann sie aber nicht schließen, da sie für die Photosynthese CO2 aufnehmen muss, was ebenfalls über ihre Spaltöffnungen geschieht. Daher haben einige Pflanzen morphologische Anpassungen an spezifische Standorte entwickelt. Zum einen unterscheidet man dabei die Xerophythen (links im Bild) mit besonderen Anpassungen für trockene und warme Standorte und die Hygrophyten (rechts im Bild) mit besonderen Anpassungen für feuchte, aber schattigere Standorte.

Xerophyten besitzen eine besonders dicke Cuticula, die als Wachsschicht dafür sorgt, dass aus dem Blatt nicht so viel Feuchtigkeit entweicht und das Blatt nicht so schnell austrocknet. Darauf folgt eine mehrschichtige Epidermis ohne Chloroplasten und darunter das mehrschichtige Palisaden- und Schwammgewebe, in welchem viele Chloroplasten eine hohe Photosyntheserate ermöglichen. Viele kleinere Spaltöffnungen und kleine Interzellularräume wirken außerdem transpirationsmindernd.

Hygrophyten haben hingegen nur eine dünne Cuticula und eine einschichtige Epidermis. Darauf folgt ein Palisadengewebe mit vielen Chloroplasten, welche das vorhandene Sonnenlicht für Photosynthese nutzen. Viele herausgehobene große Spaltöffnungen und große Interzellularräume wirken außerdem transpirationsfördernd, um überschüssige Feuchtigkeit abgeben zu können.

Eine weitere Methode, die Pflanzen entwickelt haben um trotz ungünstiger Klimaerscheinungen eine bestmögliche Photosyntheserate zu haben, ist die zeitliche Trennung von den verschiedenen Schritten, für die die Komponenten Sonnenlicht und CO2 gebraucht werden. Meist wird tagsüber das Sonnenlicht aufgenommen und in einer Zwischenform in der Pflanze gespeichert, sodass nachts, wenn die Spaltöffnungen problemlos zu öffnen sind und CO2 aufgenommen werden kann, die nächsten Schritte der Photosynthese stattfinden.

Einflussfaktor: Temperatur

Die Umgebungstemperatur ändert sich nicht nur mit dem Tages- und Jahresver lauf, sondern ist auch abhängig von der Klimazone, in der man sich befindet. Für Tiere bedeutet das, dass sie sich entsprechend ihrem Lebensraum durch morphologische Merkmale angepasst haben müssen oder sie sich den Umständen entsprechend verhalten müssen.

Säugetiere oder Vögel werden als gleichwarme (homoiotherme) Tiere bezeichnet. Das bedeutet, dass sie ihre Körpertemperatur durch Regulierung auch in kalten oder heißen Regionen auf einem gleichbleibenden Niveau halten können. Das sorgt dafür, dass physiologische Vorgänge jederzeit mit einer konstanten Geschwindigkeit ablaufen können. Bei den Regulationsmechanismen unterscheidet man zwischen morphologischen Anpassungen (zum Beispiel durch Winterfell) oder verhaltensbiologische Anpassungen (zum Beispiel Hecheln, Schwitzen oder Zittern).

Insekten und Reptilien sind hingegen wechselwarm (poikilotherm). Sie haben keine konstante Körpertemperatur und können diese nicht selbstständig regulieren.

Stattdessen erhöhen sie ihre Temperatur, indem sie Sonnen- oder Schattenstellen aufsuchen. Ihre Körpertemperatur passt sich immer der Umgebungstemperatur an.

Man sieht in der obigen Abbildung deutlich, dass das Präferendum bei den gleichwarmen Tieren wesentlich breiter ist, als bei wechselwarmen. Für diese erweiterte Reaktionsbreite müssen die Tiere jedoch auch 5 bis 10 Mal mehr Nahrungsenergie zu sich nehmen, als wechselwarme Tiere bei gleicher Körpermasse. Ein großer Teil der mühsam gesammelten oder erbeuteten Nahrung wird also nur für die Regulation der Körpertemperatur genutzt.

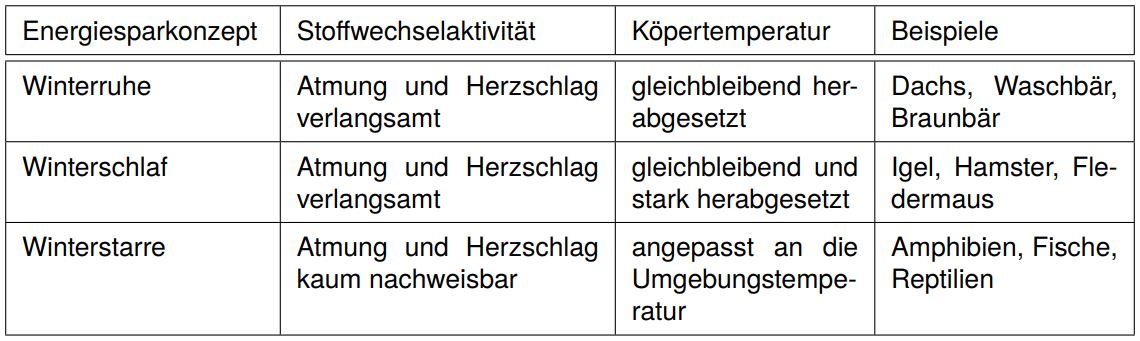

Im Winter ist die Regulation der Körpertemperatur für gleichwarme Tiere besonders schwierig und auch die Sonnenenergie reicht nicht mehr aus, um wechselwarme Tiere ausreichend temperiert zu halten. Daher haben verschiedene Tierarten verschiedene Konzepte entwickelt, um die kalten Jahreszeiten zu überstehen:

Weitere Anpassungen werden durch die sogenannten Tiergeographischen Regeln oder Klimaregeln beschrieben. Bei ihnen geht es um die allgemeine Form der Körper der Tiere. Grundlage davon ist, dass die Wärmeabgabe eines Körpers proportional zur Oberfläche ist und die Wärmebildung im Körper von Volumen des Körpers abhängt. Ein Körper mit einem großen Volumen-OberflächenVerhältnis hat eine höhere Wärmespeicherkapazität als ein Körper mit niedrigem Volumen-Oberflächen-Verhältnis. Die günstigste Form, um möglichst viel Wärme zu produzieren und gleichzeitig so wenig wie möglich davon abzugeben, wäre ein Kreis.

Die erste Klimaregel, die Bergmann’sche Regel, besagt, dass bei nah verwandten, homoiothermen Arten die Vertreter in kälteren Regionen voluminöser und größer sind, als bei Vertretern der Arten an wärmeren Klimaregionen.

Die Allen’sche Regel besagt, dass Körperanhänge, wie Ohren oder Extremitäten von nah verwandten, homoiothermen Arten in kälteren Regionen meist kleiner und gedrungener sind, als bei Vertretern der Arten an wärmeren Klimaregionen.

Wenn die Extrembedingungen der Temperatur an einem Standort nur temporär sind, wie beispielsweise bei Jahreszeiten, so können einige Arten auch eine Ausweichreaktion (Avoidanz) zeigen (zum Beispiel der Vogelzug nach Süden).

14,99€